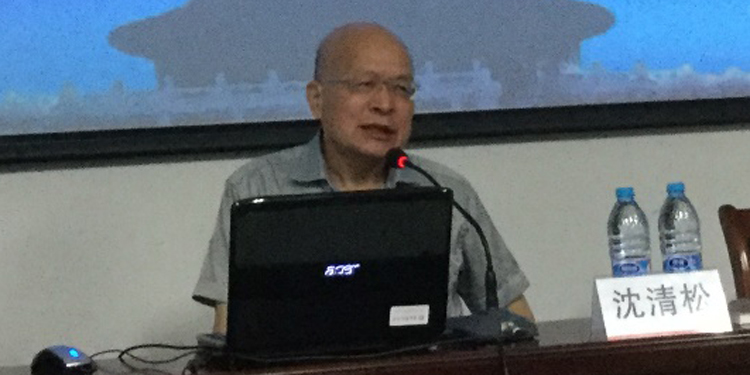

6月23日,加拿大多伦多大学“中国思想与文化”讲座教授沈清松教授在传播学院212室做了题为“追溯中西文化‘平等对话’的源头”的百场校级学术讲座。

现如今,东西方在学术界地位上的不对等使“对话”一词更多地成了一种愿景而非现实。全球化带来的与其说是平等,不如说是“中心-边缘”的截然分化。那么这种不平等的交流局面是自古以来就形成的吗?讲座通过追溯东西方文化交流的源头——明末清初以利玛窦为代表的传教士所进行的中西哲学互动——来为大家解答这一难题。

提起“全球化”,人们脑海中浮现的往往是“globalization”或“globalism”一词。但沈清松教授却另辟蹊径,将“全球化”定义为“一个跨越界域的历史进程,在此过程中,人的欲望、内在关联性与可普性在整个地球上实现出来,并在现今与不久的将来体现为扩张至全世界的市场、跨国际的政治秩序和文化的全球在地化(glocalism)”。

基于此定义,沈教授将目光聚焦于众多次全球文明之间的跨文化交流中的一次——明末清初的中西哲学互动。与现今中西文化交流不平等的单向输出不同的是,16世纪末以利玛窦为代表的耶稣会传教士所带来的是基于“友谊”的平等文明交谈,交流的方式是“中西经典互译”。当时他们不仅将西方的科学、技术、伦理道德、艺术、文学、宗教等著作带到中国,并系统引介了西方思想家亚里士多德的思想,同时还将孔子的思想以及中国的《四书》、《易经》等译介至欧洲,以“洞彻本原,阐发自广,渐使东海西海群圣之学,一派融通”。

西方思想对中国的影响自是不必多说,但是鲜为人知的是,由传教士引介到西方的中国哲学思想对西方,尤其是西欧理性主义与初期的启蒙运动,影响巨大。法国理性主义思想家马勒布朗雪(Nicolas Malebranche)在《基督徒对话录》中开宗明义地推崇孔子,认为孔子是人按照自然理性便能获得道德法则的重要范例。而德意志哲学家莱布尼兹则将中国经典与文字的象征看作是指向天启的隐喻,将儒家所讲的“天”“帝”或“上帝”“理”都阐释为宗教中的天主。

不过18世纪在德国学术地位颇受尊崇的吴尔夫(Christian Wolff)却并不这样认为。他认为中国人并没有以隐喻意指“造物者”的想法,而是没有依赖任何启示地表现自然理性和道德法则,这一点尤为珍贵,也是备受吴尔夫的赞赏与推崇。吴尔夫对“神启”的不以为意让当权的威廉一世甚是震怒,并下令将其驱逐出境。正是当权者的这一行为激起了全欧洲知识分子的义愤,人们在声援吴尔夫的同时也开始热烈讨论人类自然理性的自主地位,与之相关的书册大量出现,此热潮随后形成了初期的启蒙运动。然而,由于后期的启蒙运动逐渐从“整全理性”萎缩为“理论理性”,并转缩为自然科学所表现出来的“狭义理性”,吴尔夫的思想在后世并未得到过多的关注,由此,中国思想对启蒙运动所产生的巨大影响也就不为人所知了。

近代中西方的对话并不仅仅停留于“经典互译”和“思想碰撞”,更达到了“思想交融”的程度。夏大常与德沛就是中西伦理思想初融的典范。浸润于儒家传统而领洗成为天主教徒的汉人士人夏大常将西方的“灵魂”与中国伦理学中的“人性”结合起来,提出了“性善论”、“灵魂三种能力说”、“天人合一论”等学说;而最早进入天主教的满族亲王德沛则将《大学》中的“在明明德”与《中庸》中的“天命之谓性”与“灵魂”和“天主创造的善”等同,在其《实践论》中融贯中西。

在与沈清松教授追溯中西交流的“平等”源头之后,我们会发现,也许中国思想的根基,就是我们所一直寻找的重拾中西学术平等对话的资本所在。