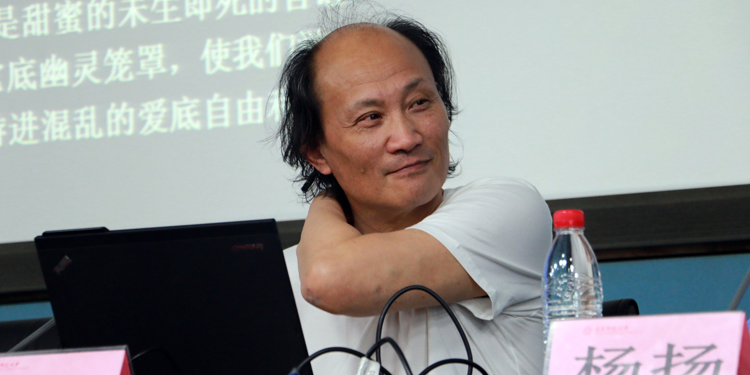

5月13日下午,在闵行校区图书馆报告厅,著名作家金宇澄应邀出席第三届思勉人文思想节闭幕式,并作题为“聚会文学:《繁花》的上海叙事”的公开演讲。讲座由中文系杨扬教授主持,思勉人文高等研究院研究员、院长谭帆,思勉人文高等研究院党总支书记、副院长方媛,中文系黄平副教授等出席。

作为曾经的上海知青,现在的文学刊物主编和作家,金宇澄创作于2012前后的《繁花》为其赢得了极高声誉。讲座中,金宇澄由穆旦《诗八首》中的名句作为开场:

“静静地,我们拥抱在

用言语所能照明的世界里”

进而,他引入小说使用的独特的上海方言。金宇澄力图创造出一种既保留沪语韵味,又去除沪语中颇具隔膜感的词汇,提高全国观众接受度的语言。在他看来,方言写作是最亲切的母语写作,是对普通话思维的纠偏,也是对翻译腔占据文学语言主流的回应。语言是有生命的,例如上海话中“不响”这个词,沉默中含有丰富的意味,尽在不言中。

金宇澄认为,作家青年时期更倾向于书写个人和内心,而中年以后往往开始思乡、恋旧。他对传统的眷恋不仅体现在小说模仿的网络连载形式、不分段的排版,也表现在引入一些鸳鸯蝴蝶派的经典语言上。这些细节对作者的思维方式都具有不可忽视的影响,可以说,很多处有点向话本致敬的味道。这一点上来说,他对文学传统的力量一直怀有信心。

《繁花》拥有复杂的人物关系和精致的节奏布局,它不是单线条的,而是呈现为散点透视、网状结构。金宇澄表示,写作也就是逐步认识到自己对上海这个城市的了解远远不够深入的过程。“华洋杂处”的上海的复杂性、多样性、无限可能性是个人无法想象,也无法充分认识的,如同一片幽深的丛林,外来者无法看透其中生存着哪些野兽。一条昏暗的老弄堂里,隐藏着无限多的秘密,外界的动荡对这个独立的小世界影响甚微,只有文革的政治风暴来临,才暴露出许多不为人知的故事,诞生了许多荒诞而又真实的都市传说。尽管一条弄堂只有百余年历史,其中密集的生活和细微的历史却让它显得无比陈旧、厚重、深邃。

博尔赫斯曾将小说分为“一千零一夜”与“伊索寓言”两种,体现出消遣与教化的不同趣味。相对而言,金宇澄更偏爱前者。《繁花》中,相当多的人物有其生活原型,而有原型的人物在作者笔下具有非凡的生命力。在他看来,创作者必须写他自己所熟悉的生活经验,就其个人而言,他对故事的热衷、对饭局的关注,加上特殊的知青情谊结交了各行各业经历丰富的友人,包括许多生活在底层的小人物,大大拓宽了他的视野和想象力。

杨扬老师谈到,《繁花》中不写会议,多写饭局,不写大老板,专写小人物,很有趣,也很有意味。讲座后,对于同学提出的对八十年代的一段叙事时间有意忽略的问题,金宇澄表示,新、旧两条线索的设置本就是针对文本较闷的特点,刻意加强其中的跳跃性;旧的一条线索时间线很长,叙事节奏慢;新的一条线索叙事节奏快,而且有意缺损了一部分,力图不使文本太满。旧线结束后,小说也就戛然而止,以免新线的单调伤害文本的整体性。